group-telegram.com/Eliminationoflonliness/498

Last Update:

#философия

Выше в одном из постов рассматривал соматопарафрению — расстройство, при котором человек не распознает свою часть тела как собственную, нередко считая ее принадлежащей одному из родственников. В некоторых случаях исследователями отмечается диссоциация, когда в зеркале человек распознает эту часть тела как свою, а при прямом взгляде считает ее чужой. Несколько корректируя интерпретацию Ш. Галлахера, я предположил, что это может быть связано с конкуренцией двух систем ориентации: аллоцентрической (более простой) и эгоцентрической (более сложной). Посмотрел оригинальные статьи, где как раз описаны такие случаи, и понял, что изобретаю велосипед.

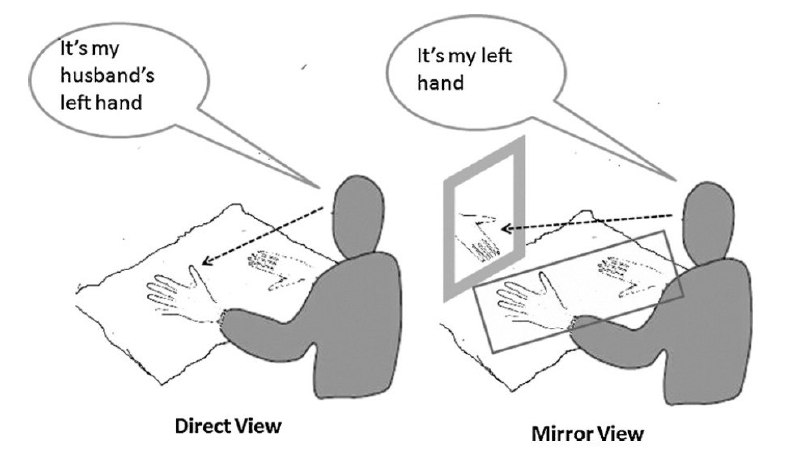

На этой теме специализируется греко-британская исследовательница А. Фотопулу. Еще в статье 2011 года они с коллегами описали этот и подобные случаи и предложили для них объяснение. Исследователи провели несколько экспериментов с пятью испытуемыми, у которых после инсульта была парализована левая часть тела или имел место синдром одностороннего пространственного игнорирования, при этом двое испытуемых страдали парафреническим бредом (приписывали свою левую руку другому лицу). Эксперименты включали перспективу первого лица (прямое видение) и перспективу третьего лица (в зеркале). Проверялась оценка принадлежности руки в обоих экспериментальных условиях, притом перспектива могла сменяться за несколько секунд. В целом было отмечено следующее:

🔹Пациенты с соматопарафренией систематически приписывали принадлежность своих левых рук кому-то другому в прямом виде, но показали статистически значимое увеличение оценки владения левой рукой в испытаниях с зеркалом.

🔹Добавление в дизайн прикосновения руки экспериментатора показало те же закономерности результатов, что и в исходных условиях.

🔹В зависимости от предлагаемой перспективы суждения о принадлежности одной и той же конечности могли чередоваться в течение нескольких секунд, что нисколько не смущало пациентов.

Последний факт особенно поразил Фотопулу и коллег. Они отмечают, что привычный отказ от принадлежности части тела возвращался буквально через несколько секунд после того, как зеркало было убрано. Иными словами, при смотрении в зеркало происходило резкое восстановление нормального владения пораженной рукой, но это не приводило к формированию устойчивых представлений. Таким образом, соматопарафрению можно рассматривать как нейрогенную диссоциацию между разными перспективами телесности, и она напоминает хорошо описанную в литературе ситуацию, когда младенцы еще не в состоянии полностью объединить свое «ощущаемое тело» с его образом в зеркале (нейробиологическую интерпретацию авторов я опускаю, так как есть более свежие исследования на эту тему — о них скажу позднее).

Хотя здесь рассматриваются различные перспективы в осознании собственного тела, все же это выводит на более широкую проблему «ментальных перспектив». Довольно очевидна связь различных перспектив в зрении и зрительном воображении с проблемой «перспективы первого лица» и «перспективы третьего лица» в мышлении. Ранние феноменологии критиковали идею о возможности занятия какой-либо «перспективы», кроме своей собственной, а базирующиеся на этой презумпции модели мышления считали псевдофилософскими следствиями некритического принятия «естественной установки». Если перспектива третьего лица в нас «зашита» на когнитивном (сенсомоторном) уровне, то это может объяснять нашу склонность к той самой «естественной установке» и «объективации». Также можно подумать над более фундаментальным обоснованием мультиперспективности мышления, не предполагающим производность «дополнительных» перспектив. Это было бы интересно сравнить с наработками когнитивных лингвистов по вопросу функционирования зрительного внимания в языке, в особенности с идеями Леонарда Талми (отличная тема для диссертации… не благодарите). О «перспективах» в языке также немного писал в своей книге (с. 495–498, 540–551).

BY Кафедра Истории Безуспешной Философии

Share with your friend now:

group-telegram.com/Eliminationoflonliness/498